以下は、生成AIを用いてアウトラインを作成し、特許情報・文章の追記・修正を行って作成しています。

導入 — 環境技術と知財の交差点

自動車産業は21世紀に入り大きな転換点を迎えました。CO₂削減や燃費規制、電動化の流れは避けられず、各国のメーカーは競争と協調の両面で対応を迫られています。その中でトヨタ自動車は、知財を単なる守りの手段ではなく、市場形成と技術普及の推進力として活用してきました[1]。特にハイブリッド車(HV)に関する知財戦略は、業界全体に大きな影響を与えた事例です。

初期の知財構築 — プリウスの誕生と特許網形成

1997年に登場した世界初の量産ハイブリッド車「プリウス」は、パワーコントロールユニット(PCU)、モーター・発電機制御、電池マネジメントといった複数の要素技術に支えられていました。第3世代プリウス(2009年)に関連しては1,261件の特許が出願されたことが公表されており[2]、さらに電動化全体では24,000件を超える特許を保有しています。2019年にはそれらをロイヤリティフリーで提供する戦略を打ち出しました[3]。また、トヨタの「75年史」によると、1996年には国内累計の特許・実用新案出願が10万件に達しており[4]、プリウス登場期までにすでに膨大な知財基盤が整っていたことがわかります。

特許ポートフォリオ — 出願件数の推移

トヨタの出願動向

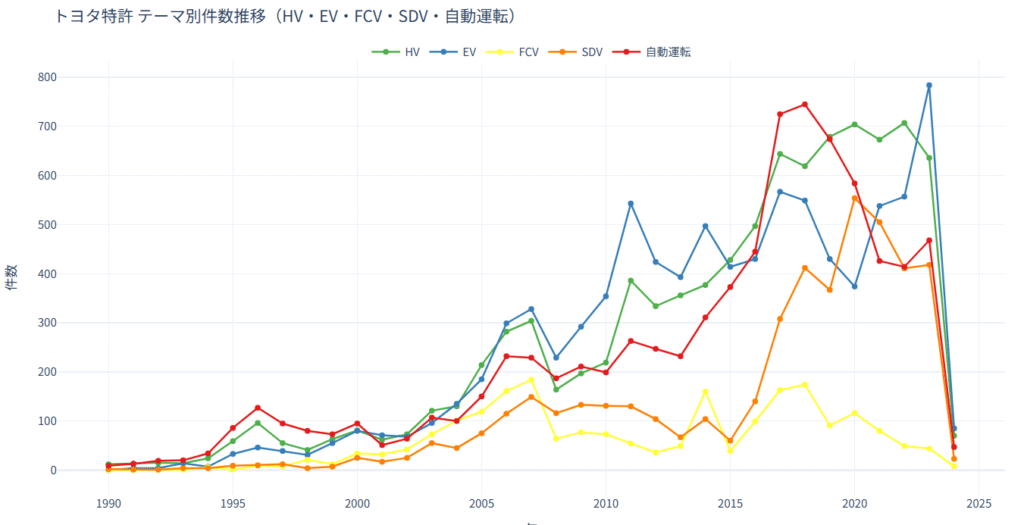

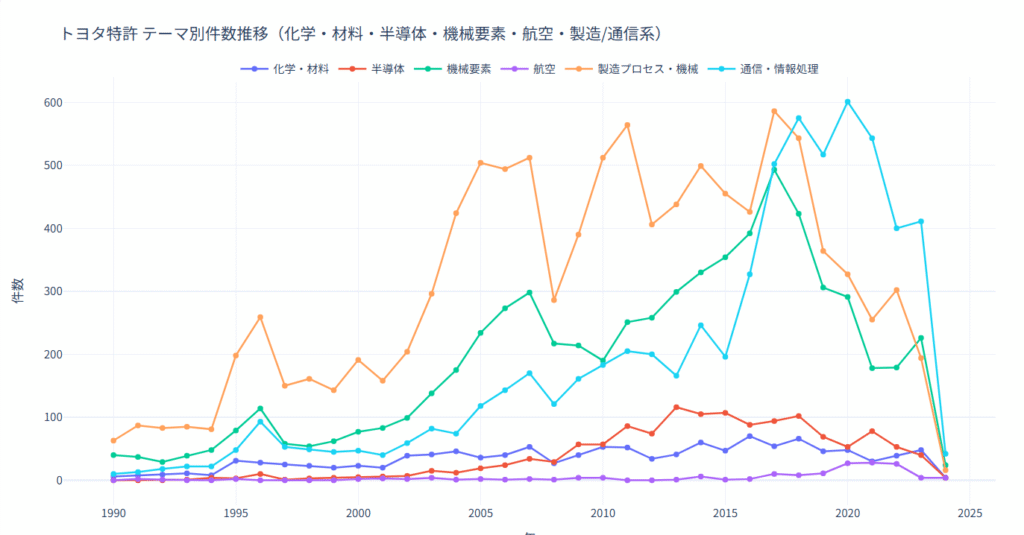

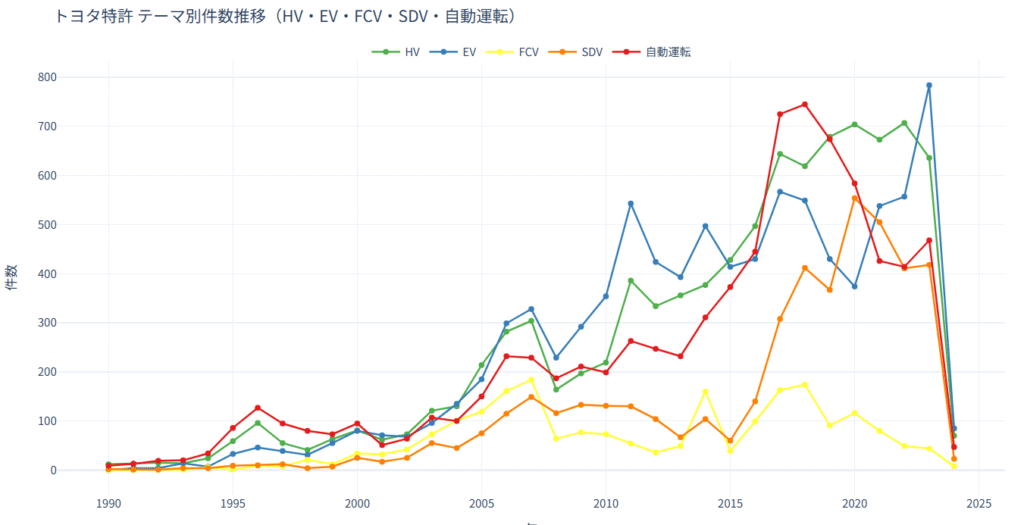

1990〜2023年の特許出願動向をみると、トヨタの特許活動は以下の特徴を持っています[5]。グラフはトヨタの各技術の出願推移を示しています。

- HV・EV・FCV:HVは1990年代後半から高水準を維持、EVは2010年代後半に急伸、FCVは2015年前後をピークに効率化へ移行。

- 自動運転・SDV:2015年以降に明確に増加し、直近ではSDVが知財の主軸へシフト。

- 機械要素・エンジン:漸減傾向ながら基盤技術として一定の水準を維持。

- 化学・材料・半導体:材料やパワーエレクトロニクス関連の出願が底堅く続く。

この推移から、トヨタの知財は「ハード主体」から「電動化とソフトウェアの複合戦略」へと進化していることがわかります。

トヨタの特許ポートフォリオ

トヨタの現在保有している特許を、競合と技術別に比較してみます[5]。グラフは、各社の保有特許の技術毎の割合で、グラフ内の数値は各技術の保有件数を示しています。

-トヨタの特徴

- HV(ハイブリッド)

他社を大きく引き離すトップシェア。トヨタの代名詞的領域。 - FCV(燃料電池車)

世界で最も件数が多く、ホンダも続くが規模差あり。燃料電池分野で圧倒的。 - EV(電気自動車)

件数は豊富だが、割合としてはBYDやNISSANより小さい。トヨタは「EV専業」ではなくHV・FCVとのバランス型。 - SDV(Software Defined Vehicle)

出願件数は多く、FORDに次いで大規模。ソフトウェア志向へのシフトが進んでいる。 - 自動運転

特許件数規模ではトップ。AI・認識系を中心に幅広く押さえている。 - その他

機械要素や材料など従来技術も厚みがある。

-他社との比較視点

- BYD(中国)

EVに特化。HV・FCVはほぼゼロで、トヨタの「広がり」に比べて偏りが大きい。 - NISSAN(日産)

EVに比重が高い。HV・FCVが弱く、トヨタとの最大の違いは「EV偏重 vs バランス型」。 - HONDA

HVとFCVに強み。トヨタと似た多角化だが、件数規模ではトヨタが大幅優位。 - FORD(米)

HVとSDVの比率が高く、特にSDV領域ではトヨタと拮抗。 - GM(米)

全体件数が少なく、技術的な厚みはトヨタに大きく劣る。

ここから、トヨタは、HV・FCVで圧倒的、EV・SDV・自動運転も強化 → バランス型+強烈なリーダーシップといえます。

防御から攻勢へ — クロスライセンスと国際展開

2000年代には欧米メーカーもHV市場に参入しました。トヨタは訴訟で争うよりも、クロスライセンスや共同開発契約を活用しました。たとえば2004年にはフォードとクロスライセンス契約を結び、同社の「エスケープ・ハイブリッド」にトヨタ技術が一部利用されたとされています[6]。この時期から知財は「守り」から「交渉カード」へと進化しました。

特許開放という戦略的賭け

2019年、トヨタはHV関連特許約23,740件を無償ライセンス化すると発表しました[3]。条件は技術支援契約を伴うことでしたが、狙いは電動化市場全体の拡大と、トヨタ方式の技術を「事実上の標準」とすることにありました。これは「自社優位を維持しつつ市場を広げる」知財戦略の典型例といえます

SWOT分析

強み(S):HV特許件数世界首位、FCVやSDVを含む広範なポートフォリオ、国際クロスライセンスの実績

弱み(W):EV特許件数では中国勢に後れ、特許開放による差別化低下のリスク

機会(O):新興国でのHV普及、環境規制強化による需要増加、標準化活動での主導権獲得

脅威(T):中国・欧米によるEV攻勢、新電池技術の台頭、グローバル係争リスク

5フォース分析(HV・EV市場)

- 新規参入者の脅威:中〜低(HVは参入障壁が高いが、EVは参入が容易化)

- 代替品の脅威:中(EVやFCVがHVの代替となり得る)

- 買い手の交渉力:中(価格競争は激化するが、OEM供給で優位性を発揮)

- 売り手の交渉力:中〜高(電池や半導体の供給制約が影響)

- 競合間の敵対関係:高(協調と競争が併存。クロスライセンスを含む事業提携や共同開発)

成果と影響

- HVは累計で2,000万台以上を販売(2022年時点)[7]。

- クロスライセンスや技術支援により安定収益を確保。

- 環境技術リーダーとしてのブランドを確立。

追記

1990年代半ばには「THS(Toyota Hybrid System)」により、駆動・制御・電池・回生ブレーキなどの技術を確立し、結果として、「技術×特許」で他社参入障壁を築きました[8]。これにより、他社はHV市場への参入に膨大な特許ライセンスや技術的追随が必要となり、トヨタは長期間にわたる優位を保持したと考えられます。

そして、2019年にトヨタはHV関連特許の無償ライセンス化に踏み切っています[9]。これは、CO2排出量抑制のための現実解が、HV(とPHV)技術であり、そのために特許の無償ライセンスを行うためと発表されています。その中で、部品からも利益や、フィッティング部分での技術供与からの利益を上げることが述べられています。

この知財戦略により、HV技術を「業界標準」として普及させ、サプライチェーン主導権を維持することや、技術開放によって市場規模を拡大し、部品・システム供給事業で利益を確保するということが考えられます。 すなわち、特許開放を通じてトヨタは、技術的優位と知財の交渉力を維持しながら、特許を活用して競争優位性のあるエコシステムを形成しつつあります。

最近の研究によると、トヨタ以外を含む全HV特許出願は、1990年後半から増加傾向にあり、2022年には技術成熟度が約44%に達すると述べられています[10]。また、この論文では、HV技術は世界的に成長段階にあり、徐々に成熟段階に移行していると結論付けています。

この研究結果と照らし合わせると、トヨタは、HV技術の創出期から成長段階においては、防御的な知財戦略により他社参入障壁を築いていることになります。さらに、成長段階から成熟段階へ移行する過程で、協創的な知財戦略によりトヨタを中心としたエコシステムを形成していることになります。すなわち、各段階において、競争優位性を確保する知財戦略を採用していると考えられます。

統合報告書にみる最新の知財戦略(2024年版)

トヨタは統合報告書2024において、知財を経営資源として明確に位置づけています[11]。

- 重点領域のシフト:カーボンニュートラル(電動車・電池)とソフトウェア/コネクテッドへ知財資源を集中。

- 出願規模:年間約15,000件の特許出願、約9,000件の登録を行い、自動車メーカー中で世界首位の規模を維持。

- 推進体制:日米欧中のR&D拠点に知財機能を配置し、約110の海外法律事務所と連携。さらに「知財マネジメント委員会」を設け、経営層と知財部門が一体で重要知財の取得やリスク対応を行う。

- SDVとAI:車載OS・AI制御・アップデート型サービスを対象に出願を拡大し、ハード中心の知財からソフト/データ領域へと広げている[12]。

追記

トヨタは、にクルマづくりのメーカー から「モビリティカンパニー」への転換を宣言しています[13]。最近の論文により、AutonomousやMaasの分野において、2018年以降,トヨタは、他社への出資や企業間連携を適宜実施し、また、モビリティカンパニーのバリューチェーンには多様なサービスが存在し,ソフトウェアが重要になってきていると述べられています。

すなわち、上述の通り、自社自身で自動運転・SDVの技術開発を進めるとともに、企業間連携や異業種への出資を通じて、競争優位性を確保することを図っていると考えられます。

トヨタの知財戦略から学べること

- 特許は「守り」だけでなく、市場形成や標準化に使える

- 技術開放はリスクとチャンスの両面がある

- 知財戦略は経営戦略と一体化することで効果を発揮する

総合参考文献

- 特許庁『特許出願動向調査報告書』2023年版

- トヨタ自動車株式会社「第3世代プリウス関連特許出願について」公式発表(2013年)

- トヨタ自動車株式会社「電動化技術に関する特許の無償提供」プレスリリース(2019年4月3日)

- トヨタ『75年史』知的財産活動の歩み(1996年10万件到達)

- 分析データ「技術別優先年ごとの出願件数(1990〜2023)」※

- Ford Motor Company『Annual Report 2004』

- トヨタ自動車株式会社「ハイブリッド販売累計2000万台突破」公式発表(2022年)

- トヨタ ハイブリッド特許公開の真実:池田直渡「週刊モータージャーナル」- ITmedia ビジネスオンライン

- HV特許を無償提供するトヨタの真意 そして電動化への誤解

- The Technology Innovation of Hybrid Electric Vehicles: A Patent Lifecycle Analysis, World Electric Vehicle Journal, 2024, MDPI.

- トヨタ自動車株式会社『統合報告書 2024』Intellectual Property and Privacy

- トヨタ自動車株式会社『統合報告書 2024』ソフトウェア・SDV関連記述

- モビリティカンパニーへのフルモデルチェンジに向けて | トップメッセージ | 企業情報 | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト

- 変革期を迎えた自動車産業におけるビジネスモデルの転換

※分析は下記の通り行いました。

Lens.org(The Lens – Patent and Scholarly Search and Analysis)で、各企業を検索しました。特許分類をメイングループ(A01B33/00の/の前)を、生成AIを用いて、今回の技術分野と対応させてグルーピングしています。出願推移は、トヨタの1990年以降の出願を検索し、各社の保有権利はリーガルステータス「active」で検索しました。

電子部品、化学分野などのメーカーで、特許出願権利化・調査などを行ってきた知財マンの一人です。今も知財業界のすみっこでひっそりと暮らしています。

コメント