市場変化が激しい現代において、経営戦略・事業戦略の立案は非常に難しくなっています。それに伴い、それらを実行に移すためのオペレーション戦略や各機能領域の戦略(機能戦略)を適切に立てることの難易度も上がっています。知的財産(知財)戦略も企業の機能戦略の一部ですが、この高度な戦略の立案を行うためには、ビジネスと技術の両面を理解した戦略人材が求められます。言い換えれば、知財部門にも経営視点を持ち合わせた人材が必要とされる時代です。

戦略人材に求められること

知財戦略を含めた企業戦略を立案・推進できる戦略人材には、以下のような幅広い視点とスキルが求められます。

- 経営戦略・事業戦略との整合性

-

企業が向かう方向性を理解し、知財活動を経営ビジョンや事業目標と結び付けること

- 技術・R&D動向の把握

-

自社のコア技術や将来の技術テーマを理解し、技術ロードマップと知財計画を連動させること

- 知財ポートフォリオの現状分析

-

自社の知財資産の強み・弱み、未開拓の空白領域や潜在リスクを把握すること

- 権利化戦略

-

どの発明・アイデアを特許出願するか、どの国に権利を取得するか、逆にどの技術情報はクローズド(秘匿)にし、どこをオープンにするか等、知財権の取得・非取得の方針を定めること

- 活用戦略

-

取得した知財をどのように事業に活かすか(ライセンス提供、クロスライセンス、共同開発での共有、意図的なクロスオープン化、標準化団体への提案など)を計画すること

- 競合他社の知財マップ把握

-

競合他社の特許出願動向を分析し、自社への脅威やけん制のリスクを評価すること

- リスクマネジメント

-

他社特許侵害のリスクや自社特許の無効リスクを常に監視し、万一訴訟になった場合の対応方針を準備すること

- 知財戦略の評価・モニタリング

-

立てた知財戦略が有効に機能しているかを測るKPI(特許の質・活用率・事業貢献度など)を設定し、定期的にモニタリングすること

- 実行体制・ガバナンス設計

-

知財戦略を社内で実行するための組織体制や業務プロセスを整備し、担当者の責任範囲や部門間の調整メカニズム(ガバナンス)を設計すること

以上のように多岐にわたる項目がありますが、特に重要なのは最初に挙げた「経営戦略・事業戦略との整合性」、すなわち企業が向かう方向性を正しく理解し、そこに知財戦略を擦り合わせることです。知財戦略はあくまで経営目標を達成するための手段であり、経営戦略と切り離された独立事項ではありません。言い換えれば、知財戦略を立てる上では「企業のビジネスモデルを深く理解する」ことが最初の9割を占めると言っても過言ではないでしょう。

では、その「企業が向かう方向性(ビジネスモデル)を理解する」ためにまず何をすれば良いのでしょうか?その一助となるフレームワークとして、ここではビジネスモデルキャンバスに注目してみたいと思います。

ビジネスモデルキャンバス(Business Model Canvas; BMC)とは

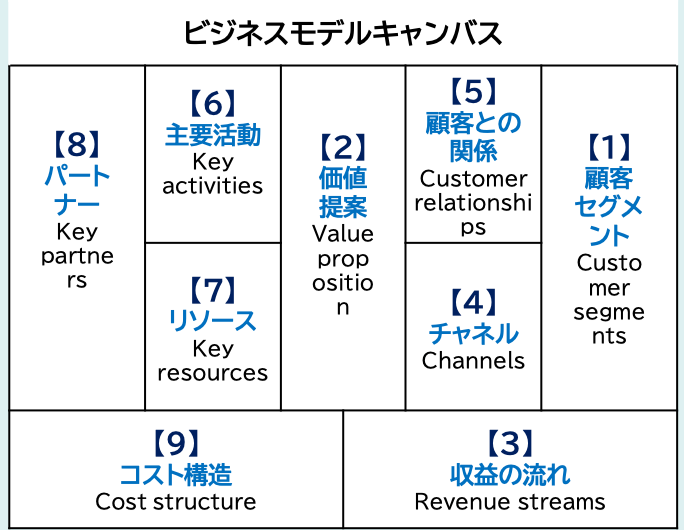

ビジネスモデルキャンバス(Business Model Canvas; BMC)とは、企業がどのように価値を創造し収益を上げるかというビジネスモデルの全体像を、一枚のシート上に9つの要素で可視化するための戦略フレームワークです(1)。スイスの起業家アレックス・オスターワルダー氏とイヴ・ピニュール教授によって2010年に開発され、既存事業から新規事業まで国内外の多くの企業で活用されています(2)。一つのビジネスモデルを構成する要素を 「9つのブロック」 に整理して書き出す構造になっており、以下のような項目があります。

- 顧客セグメント(Customer Segments)

-

価値を提供する対象となる顧客層は誰か

- 提供価値(バリュープロポジション)(Value Propositions)

-

自社が顧客に提供する製品・サービスの価値は何か

- チャネル(Channels)

-

その価値をどのような流通経路・手段で届けるか

- 顧客との関係(Customer Relationships)

-

顧客とどのような関係を構築・維持するか

- 収益の流れ(Revenue Streams)

-

提供する価値からどのように収益を得るか(製品販売、サブスクリプション、ライセンス収入等)

- 主要リソース(経営資源)(Key Resources)

-

価値を生み出すために必要な資源は何か(人材、資金、設備、知的財産など)

- 主要活動(Key Activities)

-

価値提供のために必要不可欠な活動は何か(研究開発、生産、マーケティングなど)

- 主要パートナー(Key Partnerships)

-

ビジネスを遂行する上で協力すべき重要なパートナーや提携先は誰か

- コスト構造(Cost Structure)

-

ビジネスモデルを維持する上でどのようなコストが発生するか

図1:ビジネスモデルキャンバス

これら9つのブロックを一枚にまとめることで、自社ビジネスの全体像を俯瞰しやすくなります。複雑に絡み合った事業要素も整理され、経営陣から現場担当者までステークホルダー間で共通認識を持ちやすい利点があります。

活用事例として、サッポログループ(4)が「DXによる業務改革や新たなビジネスモデルの創出を目指し高度PM人財育成」にBMCを活用した事例があり、機能戦略の実行・統括する人材にはこの能力(活用)が必要であると認識されていることがわかります。

知財戦略にビジネスモデルキャンバスを活用する理由

知財戦略を立てようとするとき、多くの人が最初に直面するのが「どこから考えればいいのか」という課題です。技術や特許の情報は豊富にあっても、そもそも事業の方向性や価値提供の仕組みが整理されていないと、戦略の軸を定めにくい。

この“事業の全体像をつかむ”段階こそが、実は知財戦略の出発点になります。

1. コア技術と価値の見える化

「提供価値」や「主要リソース」を整理することで、

自社の強みや差別化要素が明確になります。

つまり、「どの技術を守るべきか」「どのノウハウを秘匿すべきか」を判断する出発点になります。

2. 経営と知財をつなぐ共通言語

BMCは経営層・事業部門・知財部門が共通の図をもとに議論できるツールです。

専門用語を使わずに、「ここは特許」「ここは商標」「ここは社外秘」といった意思決定をスムーズに進められます。

これにより、知財戦略と事業戦略の整合性を自然に保てます。

3. 守る・開くの線引きを明確に

BMCで全体像を俯瞰すれば、

「模倣されると致命的なコア領域」と「オープンにしてよい領域」を整理できます。

その結果、特許化・秘匿・公開の判断を戦略的に行えます。

4. 事業モデルと知財活用の一体化

BMCには「収益の流れ」も含まれるため、

ライセンス収入型のビジネスでは特許ポートフォリオの強化を、

ブランド重視型では商標・意匠の保護を重点化するなど、

収益モデルに即した知財活用を設計できます。

5. 競合との差別化ポイントを特定

自社と競合のBMCを比較すると、

自社の差別化要素=守るべき知財領域が明確になります。

一方で、競合の強みを参考に技術探索や出願分野の発掘にも活かせます。

このようにビジネスモデルキャンバスは、知財と事業を結ぶ架け橋として有用なのです。

おわりに

以上、「経営戦略・事業戦略との整合性」を高めるための手法としてビジネスモデルキャンバスの活用について述べました。知財戦略を立てる際には、その “立てる前” の段階すなわち事業を深く理解し分析する段階が成功の大半を占めます。ビジネスモデルキャンバスはそのプロセスを支える強力なツールとなり得ます。

昨今では生成AI(Generative AI)の出現により、単純作業的な業務は将来的にAIが代替するだろうと言われています。そうした時代において、知財人材にはより高度で創造的な貢献が期待されます。これからのAIネイティブ世代の知財担当者ほど、「ビジネスそのものを理解する力」すなわちビジネスモデルを構造的に把握し描き出すスキルが必要になるでしょう。知財と経営とを結ぶ架け橋として、ビジネスモデルキャンバスやそれに類する思考法を使いこなし、事業の価値最大化にコミットできる人材こそが、今後ますます重宝されるはずです。

参考文献

- ビジネスモデルキャンバスとは?目的や書き方、活用のポイントを解説https://www.persol-group.co.jp/service/business/article/14273/#:~:text=ビジネスモデルキャンバス(Business%20Model%20Canvas)とは、企業が利益を生み出すための仕組みであるビジネスモデルを可視化するフレームワーク%20です%E3%80%82BMCと称されることもあります%E3%80%82スイスの起業家アレックス・オスターワルダー氏とローザンヌ大学教授イヴ・ピニュール氏によって、2010年に開発されました%E3%80%82

- ビジネスモデルキャンバスの「本当の」書き方①ビジネスモデルの基礎と骨格作りhttps://www.mercenaire.jp/column/how_to_make_bmc_1

- 【事例】サッポロが挑む、新しい価値を創出できるDX人財育成の取り組みとは ――サッポロホールディングス株式会社https://journal.addlight.co.jp/archives/sapporo_interview/

- IPランドスケープ支援事業 令 和 4 – 5 年 度 支 援 事 例 集 市場・戦い方・連携相手を見極めるIPランドスケープマ ニ ュ ア ルhttps://www.inpit.go.jp/content/100881501.pdf

株式会社LeXi/Vent 代表取締役

化学メーカーでマテリアルズ・インフォマティクスなど機械学習の研究開発に従事後、知的財産部で特許情報分析(IPランドスケープ)を従事。その後現職では、IPランドスケープ専任で知的財産戦略、テクノロジーインテリジェンス、知財人材教育に関する業務を行なっている。同時に副業で個人事業「LeXi/Vent」を設立し、士業・コンサルタントのブランディング支援を行いながら、「知財若手の会」コミュニティを運営。

コメント