はじめに

近年、「知財」の役割・定義が変化してきています。コーポレートガバナンス・コードの文脈においては、「知財・無形資産」が企業価値の源泉として捉えられ、その開示ニーズも高まっています。また、知財権のうち最も代表的な「特許」を抜き出しても、かつてはもっぱら競合排他のツールとしての活用が一般的でしたが、広告宣伝、共創促進、市場形成、資金調達など、活用目的も多様化してきています。

また、私がここでいう「知財」はダブルミーニングであり、無形資産としての「知的財産」の意味のほかに、企業内の組織としての「知財部門」の意味を含んでいます。知財部門は、かつては開発部門等で芽が出なかった人材の行き着く先とも揶揄され、「人材の墓場」などと呼ばれることもありました。それが今や、知財部門が新卒学生を採用することもかなり一般的になってきており、もはや社内でも「人材の墓場」だなどとは思われていないでしょう。

しかし、このように「知財」の役割・定義が変化してきているにもかかわらず、世間一般の「知財」の認識はこれまでと大きな変化がないのではないでしょうか?例えば、「知財」の仕事というものは、世間でどのように認識されているのでしょうか?これをご覧になっている皆さんの多くは、「知財」の仕事に関する情報に最初に触れたのが、就職・転職エージェントや、大学のキャリアセンターなどではないでしょうか。そのとき触れた「知財」の仕事に関する情報は、どれだけ具体的で、どれだけ近年の変化を捉えた情報だったでしょうか?あるいは、今これをご覧になっている皆さんは、「知財」の仕事をどのくらい具体的に説明できるでしょうか?

私の知財キャリア

ここで、私自身の自己紹介をしておきます。

私は佐々木 純と申します。知財歴23年の48歳です。慶應義塾大学理工学部を2000年に卒業後、新卒では凸版印刷(現TOPPANホールディングス)に入社しました。このときは知財の「チ」の字も興味がなく、自分がこのようなキャリアを歩むとは夢にも思いませんでした。

2002年に都内の中規模の特許事務所に転職し、ここから私の知財キャリアがスタートしました。さまざまなクライアントの特許業務、特に国内の出願・権利化業務をメインに13年ほど経験しました。

2015年にはNECのグループ企業である日本電気特許技術情報センター(NEPAS)に転職しました。NEPASでの業務内容は特許事務所でのそれと大きく変わりはありませんでしたが、知財担当者や発明者とより近い距離感で、「知財子会社」での知財業務を経験することができました。

2017年にはオムロンに転職しました。オムロンではさまざまな経験をすることができました。もちろん、それまでの経験を活かした出願・権利化業務もありましたが、IPランドスケープ業務も多数担当しました。2020年には昇格し、マネージャも経験できました。特にマネージャとなってからは、若手の育成指導など、キャリア形成に関わる業務にも携わりました。

2024年にはアンドパッドに転職しました。アンドパッドはいわゆる建設DXのスタートアップ企業で、私の入社と同時に知的財産部が設立されました。アンドパッドでは知財部を立ち上げつつ、ほぼワンオペであらゆる知財業務をこなしてきました。また、現在は、「suiP」というスタートアップの知財コミュニティでも活動をしています。

私のキャリア略年表

| 年 | 社名 | 業務 |

| 2000~2002 | 凸版印刷(現TOPPAN) | Web系エンジニア:唯一の非知財業務 |

| 2002~2015 | 特許事務所 | 国内外特許出願・権利化業務 |

| 2015~2017 | 日本電気特許技術情報センター(NEPAS) | 国内外特許出願・権利化業務 |

| 2017~2024 | オムロン | R&D、新規事業等の知財業務全般、FA事業の知財マネージャ、IPランドスケープなど |

| 2024~ | アンドパッド | 知財部門立ち上げ(知財業務ほぼ全部) |

このように、私自身は、「開発業務(非知財業務)」、「特許事務所」、「知財子会社」、「大企業知財」、「スタートアップ知財」と、非常に多岐に渡る経験を重ねてきました。私は、そのような経験があったからこそ、知財部門の立ち上げなんて仕事が今できていると感じています。しかし、私に関して言えば、このキャリアは偶然の産物でしかなく、若い頃には自分のキャリアなんてこれっぽっちも考えていませんでした。

私は、自分自身の知財キャリアも後半戦に至った今、若い知財パーソンに自分の経験・知見を還元していけたらと考えています。若い皆さんには、私なんかよりも効率的に成長し、計画的に「知財」のキャリアを形成することを願っています。しかし、「知財」の役割・定義が変化し、多様化している今、若い知財パーソンがより良いキャリア形成をするためには、これまで以上に「情報」が必要になると考えています。しかし、「知財」のキャリアに関する情報は、驚くほど限定的で、その具体性も不足していると私は感じています。

私は、GrIPでの情報発信を通じて、皆さんの「知財」のキャリアの解像度を高め、これをもって皆さんのキャリア選択・形成の一助になれたらと考えています。本稿が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。

あなたのキャリアに関する3つの質問

ここで、私は皆さんに3つの質問をしたいと思います。

- Q1. あなたは10年後に「知財」で何がしたいのか、「ありたい姿」を説明できますか?

- Q2. その「ありたい姿」はどのようにしたら実現できますか?

- Q3. その「ありたい姿」を実現するために、あなたが今するべきことは何ですか?

この3つの質問にクリアに答えられる方は、それほど多くないと思います。そもそも、この3つの質問に迷いなく答えられる方は、ここから先を読む必要がないかもしれません(笑)。

まずはQ1です。あなたがもし、漠然と「10年後も知財を仕事にしていたい」程度にしか思っていないとしたら、あなたのキャリア観は「山に登る」程度の具体性しかないといえます。先述のとおり、「知財」が多様化しているのですから、「山」を具体化していく必要があります。例えば、富士山を目指すのと剱岳を目指すのとでは、登り方も変わりますしその準備も変わります。世界に目を向けてK2を目指すなら、もっといろいろ変わります。抽象的な目標は願望クレームと一緒で、それが実現可能か否かが怪しまれます。

しかし、目標を具体的に設定し、その目標を達成するための計画・準備をしっかり行えば、目標を達成できる可能性は飛躍的に高まります。つまり、最初に行うべきは、自分が目指す山を「知る」ことだと私は思います。これが簡単なようで意外と難しいのではないでしょうか?

それはなぜか。私の仮説は、「情報が少ないから」です。まず、知財部門のニッチさゆえか、就職サイトや転職サイトを見ても、世間一般にある知財のキャリア関連の情報は極めて限定的です。また、就職・転職エージェントも、知財業務を具体的かつ詳細に理解できている人は非常に限られています。知財業務を経験したことがないエージェントがほとんどでしょうから、無理もありません。そのようなエージェントからキャリア選択に関する具体的なアドバイスは、あまり期待できません。

次に、ご自身の職場に目を向けたとき、こと「キャリア」に関する情報は、これまた限定的です。得られるのは自組織におけるキャリアの情報が大半だからです。しかし、他組織におけるキャリアの情報は、知らなくてもいいのでしょうか?例えば、同じ企業知財部でも、業態や事業規模が変われば、仕事の中身は異なります。あるいは、特許事務所から知財キャリアをスタートしたけど企業知財部のほうが向いてるかもしれない人や、あるいはその逆(企業知財部よりも特許事務所)の人もいると思います。このような場合、他組織の情報を誰からどのように得たらいいのでしょうか?加えて、知財の仕事は、企業知財部と特許事務所だけでありません。調査会社や知財コンサルのほか、これまでになかったタイプの知財の仕事も次々と生まれています。

つまり、皆さんは、自分が登るべき山を決めようにも、それぞれの山のことを実はほとんど知らないと言っても過言ではありません。富士山について「標高が3,776mの山」くらいの情報しかないのと同じです。登頂ルートの種類や難易度もわからなければ、その山の頂上からの景色もよくわからない。そのような状態で、登りたい山を決められるわけがないと私は思います。

登る山を決められる? ※ChatGPTにより生成

目指すキャリアの実現方法

次にQ2です。登るべき山が決められたとして、どうしたらその山に登頂することができるのでしょうか?職場の上司と同じ山に登るなら、上司に聞けばよいでしょう。しかし、それ以外の山に登るとしたら、誰に聞いたらよいかわかりません。あるいは、同じ山に登ったことのある、あるいは登っている先輩がいたとしても、その先輩とは違う「ルート」で登るのだとしたら、その先輩が知らないことも多々あるかと思います。

あまり山に例えてばかりでも抽象的になるので、具体的な例を挙げてみましょう。例えば、「特許出願・権利化のスペシャリスト」を目指すとします。10年後に特許出願・権利化のスペシャリストになるためには、特許出願・権利化を10年間ひたすら続けていればなれるのでしょうか?もちろんそんなことはないと思います。あるいは、自組織から与えられる業務を粛々と遂行しているだけで、あなたが目指す「特許出願・権利化のスペシャリスト」になれるのでしょうか?またあるいは、「特許出願・権利化のスペシャリスト」になるためには、特許出願・権利化以外の業務経験は完全にムダなのでしょうか…?

ほかの知財キャリアについても同じことが当てはまります。別の例として、ここ数年は「IPランドスケープ」が注目されたため、「知財情報分析のスペシャリスト」を目指したい方もいると思います。10年後に知財情報分析のスペシャリストになるために必要な経験って何でしょうか?ここでは具体的な言及は避けますが、個人的には、インハウスの分析人材と知財コンサル等の社外の分析人材とでは必要な経験が異なると思いますし、主にどんな目的で分析するかによっても必要な経験が変わってくると思います。付け加えると、IPランドスケープの目的自体、会社によって違いがあると思います。

あるいは、「企業知財部門のトップ(マネージャ)」や「特許事務所の経営者」を目指すとなると、そのルートはますます不明といわざるを得ません。名プレイヤーが必ずしも名監督になれるわけではありませんから、明細書をひたすら書いていれば良いパートナー弁理士になれるというものでもありません。例えば、企業知財部の「中の人」だったことのある弁理士のほうが、顧客視点のサービスが提供できるかもしれませんよね。

さらにいえば、「特許出願・権利化のスペシャリスト」や「企業知財部門のトップ」といった「ありたい姿」では、そもそも解像度がまだ足りないと私は思います。その解像度を上げるために必要なのは、「Why」、すなわち「なぜその仕事がしたいのか?」です。

例えば、「特許出願・権利化のスペシャリスト」を目指す目的は何なのでしょうか?もしそれが「自分の技術理解力や文章力を活かして高収入を得たい」のだとしたら、特許事務所であらゆるクライアントから指名されるスーパー弁理士(明細書書き)になるのが最も確実性が高いと思います。もし一般的な企業知財部にいる人がそのような目的を持っているとしたら、特許事務所などに転職したほうがいいかもしれませんね。

あるいは、「エンジニア等の抽象的なアイデアを形のある権利にして保護したい」のだとしたら、いわゆる特許リエゾンが適しているのかもしれません。またあるいは、「特許のライセンス収入等で会社に直接的に(≒金銭的に)貢献したい」のであれば、出願・権利化の中でも渉外(係争)寄りの知識・経験が必要になりますし、特定の事業領域(無線通信、医薬系等)のほうが、「ありたい姿」との相性がいいのかもしれません。

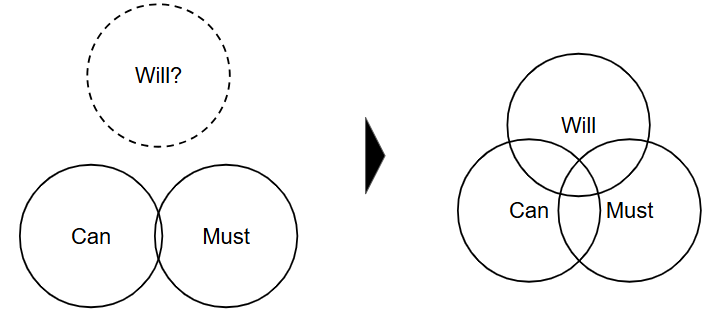

また、解像度を上げるために必要な「Why」とは、換言すれば「Will」だともいえます。キャリアプランニングにおいて有名なフレームワークの一つに「Will-Can-Must」があります。このフレームワークにおいては、「Will(やりたいこと)」、「Can(できること)」、「Must(やるべきこと・役割)」のそれぞれに軽重があるわけではなく、それぞれの重なりを大きくしていくことが重要だといえますが、特にキャリアの序盤では「Can」と「Must」に重きが置かれがちだと思います。実際、企業や特許事務所の多くでは、「Can」を活かして遂行した「Must」の達成度によって人事評価が行われているでしょうから、無理もないと思います。また、メンバーシップ型雇用において短期的な成果が重視されると、個人の「Will」は置き去りにされがちですが、JTC的大企業には少なからずこの傾向が見受けられます。

しかし、私は「Will」を軽視すべきではないと考えます。むしろ、「知財」の役割・定義が変化している今の時代だからこそ、これまでよりも早期に「Will」の解像度を上げることが重要だと私は考えます。具体化された「Will」は、それが内発的動機付けとなり、「Can」の増加や「Must」の達成を後押しするはずです。

Willを具体化することで、三者の重なりを増やす

あなたが今するべきこと

それでは、最後の問いのQ3です。これまで述べてきたような思考を通じて「ありたい姿」をある程度クリアにできたとき、あなたが今するべきことは何でしょうか?

この問いに対しての明確な答えは、私にもありません。そもそも、唯一の正解があるわけではなく、各人の「ありたい姿」や、その「ありたい姿」に対して何がどこまでできているかによって、やるべきことは変わると思います。

しかし、確実にいえるのは、自らのキャリアを具体的に考え、能動的に選択すること、そのための情報を入手することが、誰にとっても有益だということです。ご自身の所属組織に限らず、どんな知財の仕事があるのかを知ることが、「Will」をクリアにしていくためには重要です。また、それぞれの知財の仕事で活躍するには何を学ぶべきかを知り、成長していくことが、「Can」を拡張していくためには重要です。これからGrIPが提供するコンテンツは、きっとその役割を果たすものになるでしょう。

また、5年、10年といった長い旅路には、「仲間」がいるととても心強いです。自分と「Will」や「Can」が近い人と知り合うことも重要な一方、自分とは異質な「Will」や「Can」を持っている人の話を聞くことも有益です。多様な知財パーソンと知り合うためには、所属組織という垣根を越え、さまざまなバックグランドを持つ人々と交流する場(コミュニティ、プラットフォーム等)が役に立つでしょう。

いずれにせよ、これからの時代は、これまで以上に、自分のキャリアを能動的にデザインしていくことが重要になっていくと私は考えます。今いる組織で成長していくのだとしても、自分の「Will」の実現に必要な「Must」を自ら獲得していくくらいの姿勢が必要です。あるいは、自分をより成長させるために転職が必要なら、「転職できる状態」になっていることも必要です。またあるいは、世にない知財サービスを提供するために起業を目指す人もいると思いますが、起業に至っては「未踏峰」への挑戦だといえます。いずれの場合においても、挑むべき「山頂」と、そこに至らしめる「成長の道筋」がクリアに描けていることが必要になると思います。

ギリシャ神話に由来することわざとして、日本では「チャンスの前髪を掴む」と言われるものがあります。これは、チャンスを司る神・カイロスは、前髪は長いものの後頭部が禿げており、通り過ぎた後ではなかなか掴むことができないという意味が込められています。皆さんのキャリアについても同様で、好機が訪れたら逃さず掴むようにしてください。そのためには、日頃から質の良い情報に触れ、いつ好機が訪れてもいいように準備することが重要です。

これから皆さんがどのような「知財」キャリアを掴むのか、私は楽しみにしています!

おまけ

知財キャリアに関する私の最近の情報発信です。ご興味あればご覧ください!

【suiP RADIO:スタートアップx知財キャリア】suiP Career 第16回「佐々木純さん(株式会社アンドパッド)」|YouTube:suiPのメンバーとして知財のキャリアを語っています。

10年かけて学ぶか、3年でものにするか。スタートアップだからこそ描ける知的財産担当のキャリアの真髄とは。|株式会社アンドパッド:Wantdly内の弊社コンテンツです。

スタートアップに「IPランドスケープ」は必要なのか?~大企業との違いとポテンシャルから徹底考察します|Toreru Media:「スタートアップ×IPランドスケープ」という切り口での考察です。分析系のキャリアを考える上で参考になる部分があると思います。

株式会社アンドパッド 経営推進本部 知的財産部 マネージャー

オムロンにおけるIPランドスケープの立ち上げ・推進も実行し、著書・講演など多数。

2024年には株式会社アンドパッドに入社。入社と同時に設立された知的財産部にて知財機能を立ち上げつつ、これまでの経験を活かして特許調査、出願権利化などのあらゆる知財業務もこなしている。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] ありがたいことに第2回の記事発信の機会をいただきました。第1回の記事が比較的多くの方に読んでいただけたようです。私の記事は、特に「アクティブユーザーあたりのビュー」が多い傾向にあり、興味を持った方には何度も読んでいただいているものと好意的に捉えています(私自身が数百回閲覧しているだけではないと思いたいです…)。 […]